La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est devenue une priorité pour les entreprises. Cependant, sa mise en œuvre nécessite un cadre clair et structuré et les normes et référentiels jouent un rôle crucial pour guider les organisations dans l’adoption de ces pratiques responsables.

Découvrez les principales normes et directives qui encadrent les politiques de RSE, leur rôle, et leur application dans différents contextes.

Pourquoi est-il important d’encadrer les politiques de RSE ?

La RSE repose sur des initiatives volontaires et sans cadre précis, elle peut manquer de cohérence et d’efficacité. Les normes offrent une structure claire qui permet :

- d’harmoniser les pratiques : les normes aident les entreprises à aligner leurs efforts RSE avec des standards reconnus internationalement ;

- d’améliorer la transparence : elles encouragent la publication de rapports détaillés sur les actions et les résultats obtenus ;

- de renforcer la crédibilité de l’entreprise : une certification ou un alignement avec des normes reconnues crédibilise les engagements de l’entreprise ;

- De faciliter la comparaison : les investisseurs, consommateurs et autres parties prenantes peuvent évaluer les performances RSE des entreprises sur des bases standardisées.

Les principales normes et référentiels de RSE

Il existe différentes normes et référentiels pour la RSE. Qu’il s’agisse d’ISO 26000, des normes GRI, des ODD ou des régulations européennes comme la CSRD, chaque cadre apporte une brique à la construction d’une stratégie RSE solide.

L’ISO 26000 : la norme de référence pour la RSE

L’ISO 26000 est sans doute la norme la plus emblématique en matière de RSE. Publiée en 2010 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), elle offre un cadre complet pour intégrer les principes de la RSE dans les entreprises.

Contrairement à d’autres normes ISO, ISO 26000 n’est pas conçue pour une certification. Elle sert uniquement de guide et répond à sept questions centrales : la gouvernance de l’organisation, les droits de l’homme, les relations et conditions de travail, l’environnement, les bonnes pratiques des affaires, les questions relatives aux consommateurs et les communautés et le développement local.

Elle couvre donc un large éventail de problématiques, ce qui la rend adaptable à différents secteurs. Une entreprise peut s’appuyer sur ISO 26000 pour structurer ses efforts, identifier ses impacts et concevoir des politiques adaptées. Enfin et bien qu’elle ne soit pas certifiable, elle renforce la légitimité des démarches RSE auprès des parties prenantes.

Le Global Reporting Initiative (GRI) : les normes pour le reporting RSE

Les normes GRI (Global Reporting Initiative) sont spécifiquement conçues pour aider les entreprises à rendre compte de leurs performances en matière de RSE.

Ces normes abordent des sujets tels que le climat, les droits humains, la diversité, et la gouvernance. Elles fournissent une méthodologie standardisée pour la publication de rapports extra-financiers dans le cadre des reporting. Aussi, ces normes sont modulables et les entreprises peuvent choisir les normes les plus pertinentes pour leurs activités et leurs impacts.

Elles facilitent grandement la transparence et la communication avec les parties prenantes et permettent une comparaison entre entreprises, car les rapports suivent un format standardisé.

Les Objectifs de Développement Durable (ODD)

Les Objectifs de Développement Durable (ODD), établis par les Nations Unies en 2015, offrent une feuille de route universelle pour le développement durable.

Ils couvrent des enjeux tels que l’élimination de la pauvreté, l’égalité des sexes, ou encore la lutte contre le changement climatique.

Aussi, de nombreuses entreprises structurent leurs initiatives RSE en fonction des ODD, en identifiant les objectifs prioritaires pour leur secteur et leur chaîne de valeur.

Le Pacte mondial des Nations Unies

Le Pacte mondial (Global Compact) est une initiative lancée par les Nations Unies pour encourager les entreprises à adopter des pratiques responsables. Il contient dix principes fondamentaux qui sont axés sur les droits humains, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.

Les entreprises signataires s’engagent volontairement à intégrer ces principes dans leurs stratégies et à publier un rapport annuel sur leurs progrès, ce qui leur permet de renforcer leur crédibilité auprès des parties prenantes internationales et leur offre un cadre clair pour structurer leurs efforts RSE.

Les normes spécifiques à l’Union européenne : CSRD et Taxonomie verte

L’Union européenne est l’une des régions les plus avancées en matière de régulation RSE, notamment avec l’introduction de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) et de la taxonomie verte.

La CSRD impose aux grandes entreprises de publier des rapports extra-financiers détaillés afin d’accroître la transparence et l’uniformité des rapports sur les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Elle concerne les entreprises de plus de 250 employés ou celles cotées en bourse.

La Taxonomie verte est définie par l’UE pour classer les activités économiques selon leur contribution aux objectifs climatiques et environnementaux et d’aider les investisseurs à identifier les activités véritablement durables.

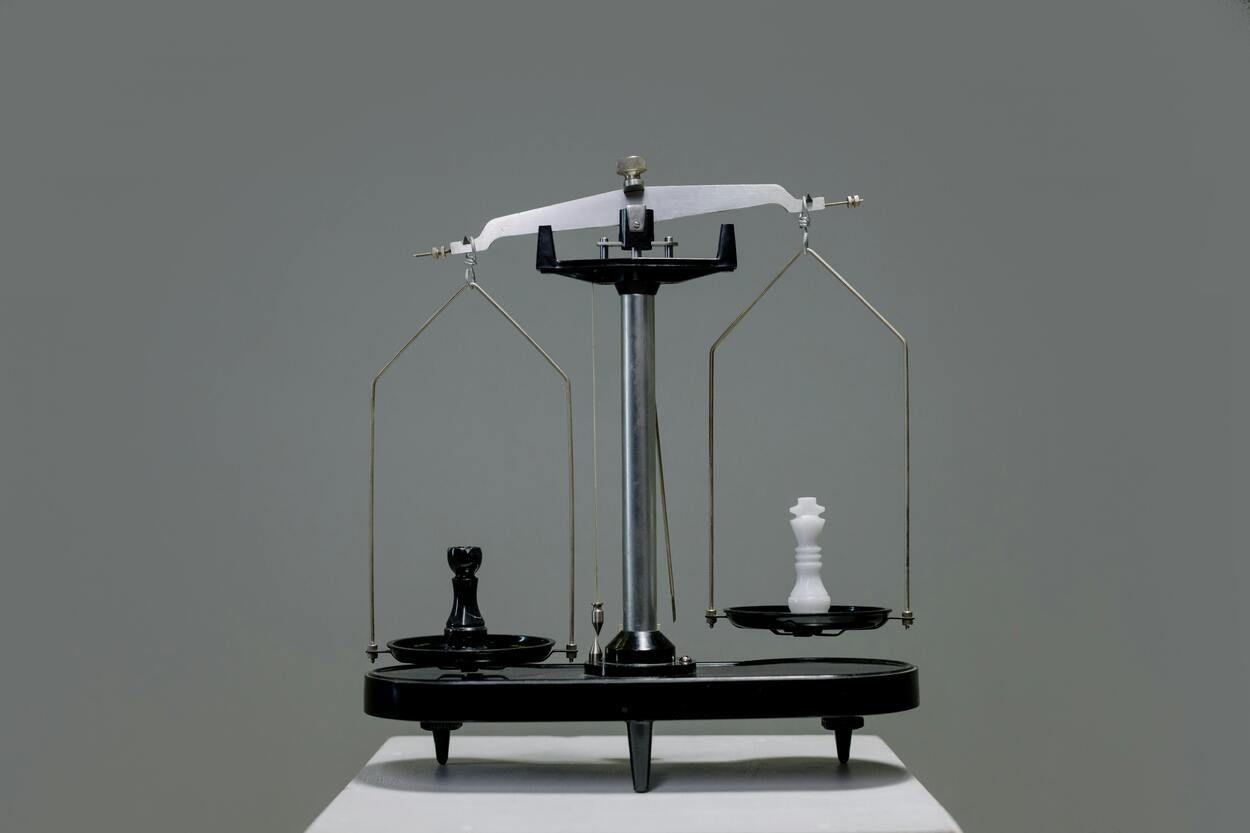

Quelles sont les avantages et les limites des normes RSE ?

Toutes les normes et références RSE représentent des avantages mais également des limites pour la mise en place des politiques RSE.

Les avantages des normes RSE

Les avantages des normes RSE sont nombreux :

- une crédibilité renforcée : s’aligner sur une norme reconnue permet de prouver la sincérité et l’efficacité des engagements par l’entreprise ;

- une réduction des risques : les normes aident à identifier et gérer les risques environnementaux, sociaux ou de gouvernance ;

- une comparabilité et un benchmarking : les entreprises peuvent se comparer à leurs pairs en utilisant des cadres standardisés ;

- Etc...

Les limites des normes RSE

Malgré les nombreux avantages, les normes RSE présentent certaines limites telles que :

- une complexité et un certain coût : en effet, certaines normes, comme l’ISO 26000, nécessitent une expertise et des ressources importantes, ce qui peut être un frein pour les PME ;

- un manque d’uniformité : l’existence de multiples normes peut rendre difficile le choix du cadre le plus adapté pour l’entreprise ;

- le “greenwashing” : l’adhésion à une norme sans réel impact peut mener à des accusations de greenwashing, ce qui nuit à la réputation de l’entreprise ;

- Etc...

Les normes qui encadrent les politiques de RSE offrent une base essentielle pour structurer les initiatives responsables des entreprises. Elles permettent d’harmoniser les pratiques, de garantir la transparence et de renforcer la crédibilité des engagements.

Pour les entreprises, le choix des normes doit être guidé par leur secteur, leur taille et leurs objectifs. Aussi, dans un contexte où les attentes des parties prenantes et les exigences réglementaires ne cessent de grandir, s’aligner sur des normes reconnues n’est plus une option, mais une nécessité stratégique.