Si vous avez pour projet de devenir travailleur freelance, vous allez devoir choisir le statut juridique de votre entreprise. Ce dernier aura de nombreuses incidences sur le régime fiscal, le régime social et le fonctionnement de votre société, mais aussi sur la responsabilité des associés si vous souhaitez travailler à plusieurs. Envie d’y voir plus clair sur ce sujet ? Voici un récapitulatif qui vous permettra de choisir le statut le mieux adapté à votre projet.

Quels sont les principaux statuts juridiques pour les freelances ?

Le statut de freelance ne correspond à aucun statut juridique d’entreprise. Il s’agit simplement d’un terme généraliste qui désigne le caractère indépendant du professionnel. Mais si ce dernier n’est pas lié à un contrat de travail et n’a aucun lien de subordination, il doit tout de même opter pour un statut juridique d’entreprise afin d’encadrer son activité.

Plusieurs choix s’offrent alors à lui.

1- L’entreprise individuelle (EI)

En entreprise individuelle, le travailleur freelance agit en son nom propre, incarnant sa société en tant que personne physique. Ce statut se distingue par des formalités de création simples et peu onéreuses, tout en permettant une absence de limite de chiffre d'affaires. Les impôts et cotisations sociales sont établis sur le résultat réel (bénéfices ou pertes), calculé grâce à une comptabilité complète.

2- La micro-entreprise

La micro-entreprise est une version simplifiée de l’entreprise individuelle classique. Le travailleur a droit à un abattement fiscal sur ses bénéfices ainsi qu’à un allègement de ses cotisations sociales, à condition de ne pas dépasser un seuil de chiffre d’affaires annuel correspondant à :

- 188 700 euros pour les activités de vente de marchandises et les prestations d’hébergement.

- 15 000 euros pour la location de meublés de tourisme autres que les chambres d’hôtes et les locaux classés.

- 77 700 euros pour les professionnels libéraux et les autres prestataires de services.

Le bénéfice est imposé sur le revenu sans prise en considération des charges réelles.

3- La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)

La SASU fonctionne avec un formalisme plus lourd que l’EI, mais confère au travailleur une certaine souplesse en termes de gestion de son entreprise. Ainsi, cette dernière peut facilement devenir une SAS si d’autres actionnaires se joignent au projet. La SASU impose aussi des charges sociales élevées sur la rémunération, mais elle offre une protection similaire à celle d’un travailleur lié par un contrat de travail, le freelance étant considéré comme assimilé salarié. Il dépend alors du régime général de la Sécurité sociale.

4- L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

La principale différence entre l’EURL et la SASU est le régime social du dirigeant, puisque ce dernier est considéré comme un travailleur non salarié et non comme un dirigeant assimilé salarié. Le montant des charges sociales à payer sur les rémunérations est donc moins élevé, mais la qualité de la protection sociale est moindre.

5- Les statuts juridiques pluripersonnels

Il est une erreur de penser que les freelances évoluent nécessairement seuls. Plusieurs indépendants peuvent s’associer au sein d’une même structure qui peut prendre plusieurs formes juridiques. Les principaux statuts juridiques pluripersonnels sont :

- La SAS (Société par Actions Simplifiée), similaire à la SASU mais nécessitant au moins deux associés.

- La SARL (Société à Responsabilité Limitée), équivalente à l’EURL, mais regroupant de 2 à 100 associés.

- La SA (Société Anonyme), qui s’adresse principalement aux entreprises de grande envergure envisageant une introduction en bourse.

Quels critères prendre en compte pour choisir son statut juridique ?

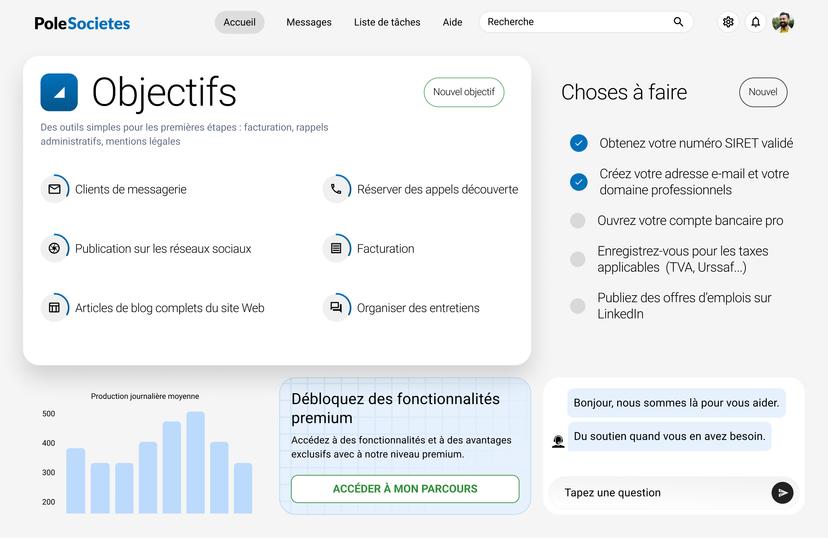

Pour bien choisir le statut juridique de son entreprise, le travailleur indépendant devra prendre en compte les avantages et les inconvénients de chaque option. Plusieurs critères sont également à considérer avant de se lancer :

- Le type d’activité exercée : la micro-entreprise convient souvent à ceux qui proposent des prestations intellectuelles (rédaction, consulting, formation…), tandis que l’EI et l’EURL seront plus adaptées aux activités artisanales ou commerciales.

- Le chiffre d’affaires prévisionnel : si vous prévoyez d’atteindre un chiffre d’affaires modéré, le statut de micro-entreprise sera parfait grâce à son fonctionnement allégé. En revanche, les travailleurs qui comptent avoir des dépenses importantes ou un chiffre d’affaires élevé auront tout intérêt à se tourner vers des structures comme la SASU ou l’EURL, qui permettent de déduire les charges.

- Le besoin en protection sociale : la SASU offrira une couverture sociale proche de celle des salariés. Elle conviendra mieux à ceux qui souhaitent être bien protégés lors de leurs périodes de maladie, de baisse d’activité et de retraite que la micro-entreprise.

- La facilité de gestion administrative : certains statuts juridiques comme la SASU et l’EURL impliquent des obligations comptables complexes. La micro-entreprise, qui est une entreprise individuelle placée sous un régime ultra-simplifié, offre une gestion plus facile et rapide de son activité, mais avec moins de possibilités pour la structurer.

Pour bien choisir le statut juridique de son entreprise, le freelance devra également se projeter sur le long terme. Quelle croissance prévoit-il pour sa société ? Aura-t-il besoin de s’associer ou de se diversifier ? En cas de doute, un expert-comptable ou un conseiller juridique pourra le guider. Une démarche de création d’entreprise bien réfléchie dès le départ évitera des complications ultérieures et contribuera à la pérennité de l’activité.